Por Bruno Cortés

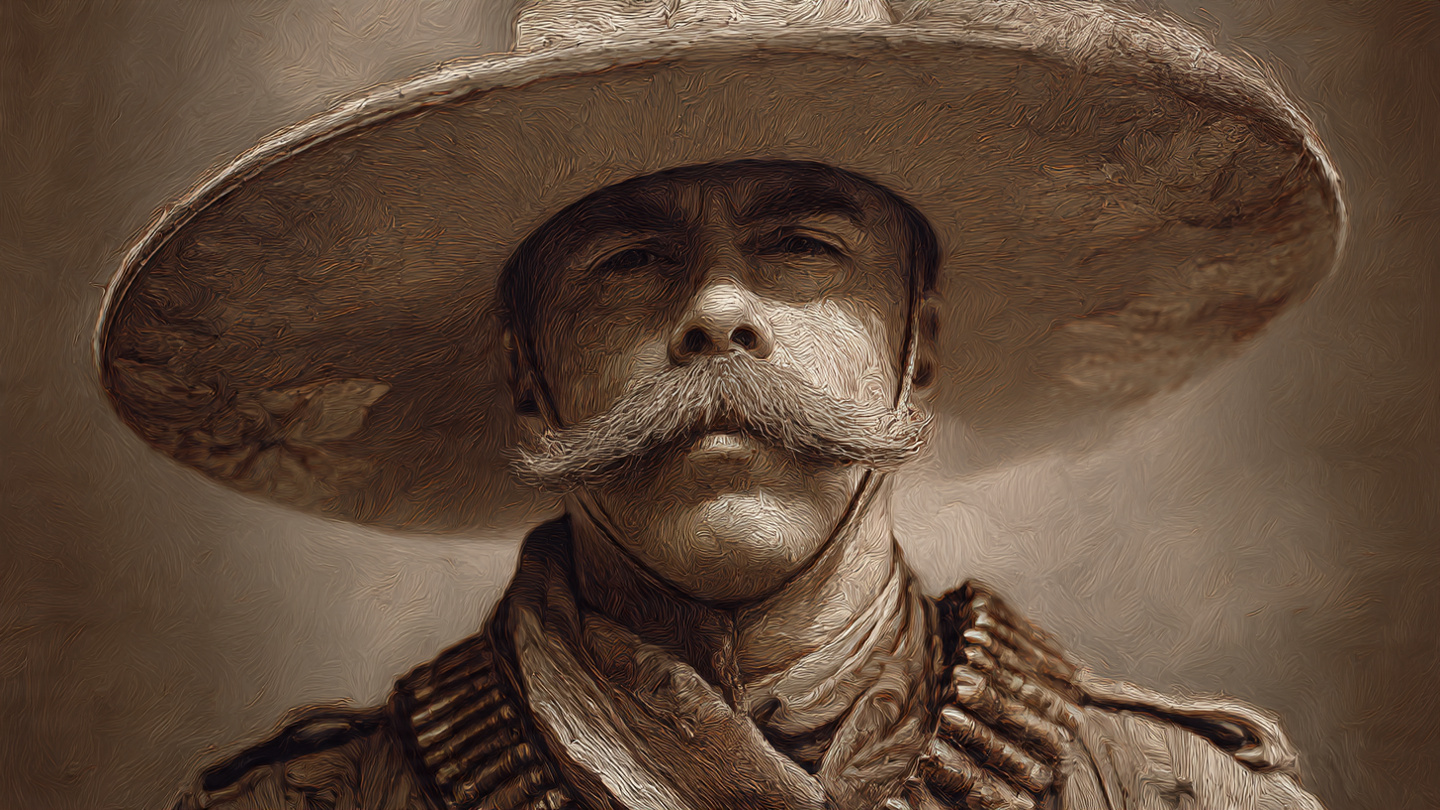

La noche en Columbus olía a leña húmeda y a rutina. El pequeño pueblo fronterizo se iba a dormir con la tranquilidad de siempre: el tren ya había pasado, las luces del hotel se apagaban una a una y en Camp Furlong los soldados se repartían chistes malos antes de rendirse al sueño. Nadie imaginaba que, a unas horas de distancia, Pancho Villa montaba una de esas jugadas que mezclaban venganza personal, cálculo político y caos puro.

A las cuatro de la mañana, esa calma se rompió a balazos.

Calles de polvo, casas de madera, un reloj detenido a las 4:11 por el impacto de una bala: así empezó la única invasión armada a territorio continental de Estados Unidos en el siglo XX. Detrás de esa imagen, sin embargo, se teje una historia que arranca no en un cuartel ni en un palacio de gobierno, sino en un mostrador de tienda.

La Estafa de Sam Ravel

El nombre era simple, casi anodino: Sam Ravel. Comerciante, judío, de Columbus, Nuevo México. No general, no diplomático, no espía: vendedor. Pero en la Revolución mexicana, un hombre con acceso a rifles y parque podía ser más importante que un ministro.

Ravel hizo negocios con Villa cuando el Centauro del Norte todavía parecía invencible. Le vendió armas, municiones, promesas. Hasta que la política intervino: Washington decidió reconocer a Venustiano Carranza como gobierno legítimo de México y cerró el grifo de las armas para las demás facciones. En el papel, era un movimiento diplomático. En el desierto, era una sentencia.

Ahí es donde la historia se tuerce.

Según la versión que corrió de boca en boca entre los villistas, Ravel cobró por un cargamento que jamás entregó o entregó balas defectuosas, “balas de palo”, que tronaban mal en plena batalla. Para un general acostumbrado a la lealtad de sus hombres y a la contundencia de sus fusiles, aquello no era sólo una estafa comercial: era una traición de guerra.

En los corrillos de la División del Norte el cuento creció:

—Nos vendieron basura —decían los soldados—. Con esas balas perdimos hombres en Celaya.

La figura de Ravel se convirtió en una especie de fantasma financiero al que se le cargaban todas las derrotas. Y Pancho Villa, que podía ser pragmático pero también profundamente visceral, decidió que esas cuentas no iban a quedar sin saldarse.

Cuando la noche del 8 de marzo de 1916 sus hombres ensillan caballos y revisan fusiles en el lado mexicano de la frontera, muchos creen que van a un simple golpe de mano contra un pequeño cuartel yanqui. Pero en la cabeza de Villa, además del odio a Carranza y del desprecio a Washington, hay un rostro muy concreto: el del comerciante de Columbus que lo “vendió” en el peor momento.

El chiste cruel de la historia es que Sam Ravel no estaba en el pueblo cuando las balas empezaron a silbar. Sobrevivió. Villa arrasó el escenario, pero no alcanzó al protagonista.

La Estrategia del Caos

Sería cómodo reducir el ataque a Columbus a una rabieta de caudillo herido, pero Villa era muchas cosas, menos simple. Mientras el mundo miraba a Europa desangrarse en trincheras, en el norte de México se jugaba otra partida.

Villa había pasado, en cuestión de meses, de héroe revolucionario con fama mundial a “perdedor oficial” de la guerra interna. Sus derrotas frente a Álvaro Obregón, su ruptura con Carranza y el reconocimiento de éste por parte de Estados Unidos lo arrinconaron políticamente. Washington había elegido bando. Y no era el suyo.

En ese tablero, la incursión a Columbus fue también una estrategia del caos.

Villa sabía que Estados Unidos reaccionaría con furia. Sabía que enviarían tropas al otro lado de la frontera. Y sabía, sobre todo, que la presencia de soldados extranjeros en territorio mexicano encendería el nacionalismo contra Carranza, el presidente al que muchos ya veían demasiado dispuesto a negociar con el vecino del norte.

La lógica villista, brutal pero coherente, podía resumirse así:

“Si no puedo ganar en el campo de batalla, haré que el enemigo de mis enemigos se meta en un problema mayor.”

El caos como herramienta política: provocar al gigante para que baje al fango, enfurecer a la opinión pública mexicana contra cualquier colaboración con los yanquis, demostrar que el gobierno “reconocido” por Washington era incapaz de controlar su propio territorio.

En otras palabras: no sólo vengarse, sino rebarajar la mesa.

En la práctica, la estrategia del caos terminó pegándole a todos. Columbus ardió; la frontera se militarizó; campesinos de Chihuahua pagaron los platos rotos de la Expedición Punitiva; Carranza se quedó atrapado entre la presión estadounidense y la indignación nacionalista. Villa, fiel a su estilo, pateó el avispero y dejó que las abejas picaran a todos.

La ironía tecnológica: aviones, camiones y motocicletas

El ataque a Columbus fue, para Estados Unidos, una humillación. Un puñado de jinetes, mal alimentados y peor uniformados, cruzó la frontera, mató a civiles y soldados, quemó un pueblo y regresó casi intacto a México. Para el orgullo militar de Washington, eso era intolerable.

La respuesta, sin embargo, dejó una ironía histórica deliciosa:

Estados Unidos convirtió la cacería de un bandolero mexicano en su primer laboratorio de guerra moderna.

La Expedición Punitiva, al mando del general John J. Pershing, fue el ensayo general de todo lo que luego veremos en la Primera Guerra Mundial:

-

Aviones en combate real: los biplanos del 1st Aero Squadron sobrevolando el desierto de Chihuahua, tratando de ubicar a Villa desde el aire, aunque se caían más por fallas mecánicas que por fuego enemigo.

-

Camiones de motor moviendo tropas y suministros, inaugurando la era de los convoyes militares en vez de depender sólo de mulas y caballos.

-

Motocicletas llevando órdenes y mensajes entre unidades, adelantándose a los jeeps y radios de la siguiente guerra.

Es casi poético: un caudillo nacido en una hacienda perdida, que aprendió a pelear a caballo y a organizar tropas a punta de intuición, obligó a la mayor potencia industrial del continente a modernizar su manera de hacer la guerra. El villano de los periódicos estadounidenses se convirtió, sin querer, en instructor brutal del ejército que, poco después, desembarcaría en Francia.

Pershing: 11 meses, 10,000 soldados y un fantasma

En marzo de 1916, John J. Pershing cruzó la línea con una misión clara:

Encontrar a Pancho Villa. Vivo o muerto.

Llevaba alrededor de 10,000 soldados entre los que entraron a México y los que se desplegaron en la frontera. Tenía el respaldo político de la Casa Blanca, la simpatía de una opinión pública indignada y la mejor tecnología militar disponible. Del otro lado, en las sierras de Chihuahua y Durango, Villa contaba con lo de siempre: el terreno, la lealtad de algunos pueblos, la capacidad de desaparecer.

Lo que siguió fue una persecución larga, cara y, para los estándares estadounidenses, humillante.

Durante 11 meses, la Expedición Punitiva recorrió rancherías, cañadas y pueblos polvorientos. Se topó con pequeños grupos villistas, luchó contra el clima, contra el desabasto, contra la geografía y, cada vez más, contra la hostilidad del gobierno de Carranza, que veía con horror cómo el “aliado” del norte se paseaba armado por su casa.

Pershing desplegó patrullas, montó campamentos, interrogó a campesinos, recibió informes contradictorios:

—Lo vimos al norte, general.

—No, mi coronel, Villa está en la sierra.

—Dicen que cruzó anoche el río.

—Dicen que ya está herido, que ya se murió, que ya se fue.

Villa, mientras tanto, se convirtió en una especie de leyenda viva: aparecía en una hacienda y al día siguiente había cruzado una serranía entera; atacaba un pequeño destacamento, se desvanecía entre barrancas. Era, para los soldados gringos, una mezcla de enemigo real y fantasma de corrido.

Al final, Pershing regresó a Estados Unidos con experiencia logística, anotaciones valiosas para futuros manuales de guerra… y sin Villa.

El Centauro sobreviviría todavía varios años, gastado pero intacto en su mayor triunfo simbólico: ser el hombre al que la potencia del norte persiguió con miles de soldados, aviones, camiones y motocicletas… y jamás atrapó.

La factura del fracaso

Y aquí entra el dato que duele en Wall Street y en el Pentágono: la cacería de Pancho Villa fue, en términos financieros, uno de los “fracasos” más caros en la historia militar de Estados Unidos hasta ese momento.

No hubo una sola factura consolidada, pero los cálculos del Departamento de Guerra y de historiadores posteriores coinciden en una cifra que, para 1916, parece ciencia ficción:

-

El conjunto de la Expedición Punitiva y la movilización masiva de la Guardia Nacional en la frontera terminó costando alrededor de 130 a 145 millones de dólares de la época.

Traducido al lenguaje de hoy, estamos hablando de más de 3,500 millones de dólares actuales, un presupuesto de guerra completo quemado en perseguir a un solo hombre que nunca fue capturado.

La ironía se vuelve casi insultante cuando se pone en perspectiva histórica:

-

En 1848, al firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos le pagó a México 15 millones de dólares por más de la mitad de su territorio: California, Nevada, Utah, gran parte de Arizona, Nuevo México y pedazos de Colorado y Wyoming.

Setenta años después, gastó casi nueve veces esa cantidad tratando de atrapar a Pancho Villa… y volvió con las manos vacías.

Es como si la contabilidad bélica dijera lo siguiente:

“Por medio continente: 15 millones.

Por un solo guerrillero a caballo: 130 millones… y el orgullo herido.”

Para la burocracia militar estadounidense, la Expedición Punitiva dejó aprendizajes técnicos: sí, mejoraron su logística, probaron camiones, aviones y motocicletas, afinaron manuales. Pero políticamente fue una lección de humildad: el Congreso vio cómo se evaporaban millones en el desierto sin un trofeo que mostrar, y el propio Pershing se quejó en privado del sabor amargo de tener que retirarse “como perro mojado” después de haber entrado “como águila”.

Columbus hoy es un pueblo tranquilo, con un parque estatal que lleva el nombre de Pancho Villa, placas conmemorativas y una cabalgata binacional que convierte en rito festivo lo que fue una madrugada de fuego. Entre el museo, las fotos en sepia y las vitrinas con casquillos oxidados, queda flotando una sensación extraña:

Todo empezó porque un comerciante jugó chueco, porque un caudillo decidió usar el caos como estrategia, porque un país herido en su orgullo militar quiso probar sus juguetes nuevos, y porque un general moderno no pudo atrapar a un hombre que conocía mejor los vericuetos de la sierra que los pasillos del poder.

Una estafa, una apuesta al caos y una persecución fallida terminaron costando una fortuna, cambiando para siempre la forma en que se hace la guerra… y la forma en que se cuenta la historia a ambos lados de la frontera.

Deja una respuesta