Por Juan Pablo Ojeda

Rigoberta Menchú Tum, reconocida activista por los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz en 1992, recibió esta semana la carta de naturalización que la acredita oficialmente como ciudadana mexicana. El documento le fue entregado el pasado 16 de julio por el canciller Juan Ramón de la Fuente, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La ceremonia, breve y privada, tuvo lugar en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), según informó la dependencia a través de su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje se compartieron dos fotografías del encuentro y se destacó la importancia del reconocimiento que el Gobierno de México otorga a Menchú por su “trayectoria en defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas”.

“Durante el encuentro, el canciller reconoció la trayectoria de su lucha en defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, así como sus aportaciones a la vida académica en distintas universidades en México y el mundo”, se lee en la publicación.

La naturalización de Menchú no solo representa un acto simbólico de integración, sino también un gesto político y diplomático que fortalece los lazos entre México y los movimientos indígenas de América Latina. Su papel como figura internacional ha sido clave en la visibilización de las causas indígenas, los derechos de las mujeres y la construcción de la paz en la región.

Una vida marcada por la resistencia

Nacida en 1959 en Chimel, una comunidad del departamento de El Quiché, Guatemala, Rigoberta Menchú creció en una familia maya quiché de origen campesino. Desde temprana edad se integró en movimientos sociales influenciados por la Iglesia Católica, centrados en la defensa de los derechos de los más pobres, especialmente de las mujeres indígenas.

Su activismo y el de su familia los convirtieron en blanco de la represión militar durante los años más cruentos del conflicto armado interno en Guatemala. Entre 1979 y 1981, Menchú perdió a varios de sus familiares, incluyendo a su padre, su madre y un hermano, todos víctimas de tortura y asesinato por parte del Estado guatemalteco.

Ante la creciente persecución, en 1981 se exilió en México, país que le brindó refugio y desde donde continuó su lucha. Su testimonio fue recogido en el libro Yo, Rigoberta Menchú (1983), obra que la catapultó a la escena internacional. Desde entonces, ha sido una voz central en la defensa de los pueblos indígenas y los derechos humanos.

Reconocimiento internacional

En 1992, Menchú fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la primera mujer indígena —y la más joven hasta ese momento— en recibir el honor. Con el dinero del premio fundó la Fundación Vicente Menchú, enfocada en promover una cultura de paz y justicia social desde la diversidad cultural y étnica.

Desde su exilio, ha trabajado en múltiples iniciativas educativas, como el Diagnóstico de la Realidad Educativa de los Pueblos Indígenas de la Región Mesoamericana, un ambicioso proyecto que consultó a 174 comunidades y derivó en la profesionalización de maestros indígenas rurales.

Actualmente, Menchú sigue activa en diversos frentes, como la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel de Paz —de la cual es cofundadora—, la Fundación Peace Jam y la Asociación Política de Mujeres Mayas.

Un nuevo capítulo en México

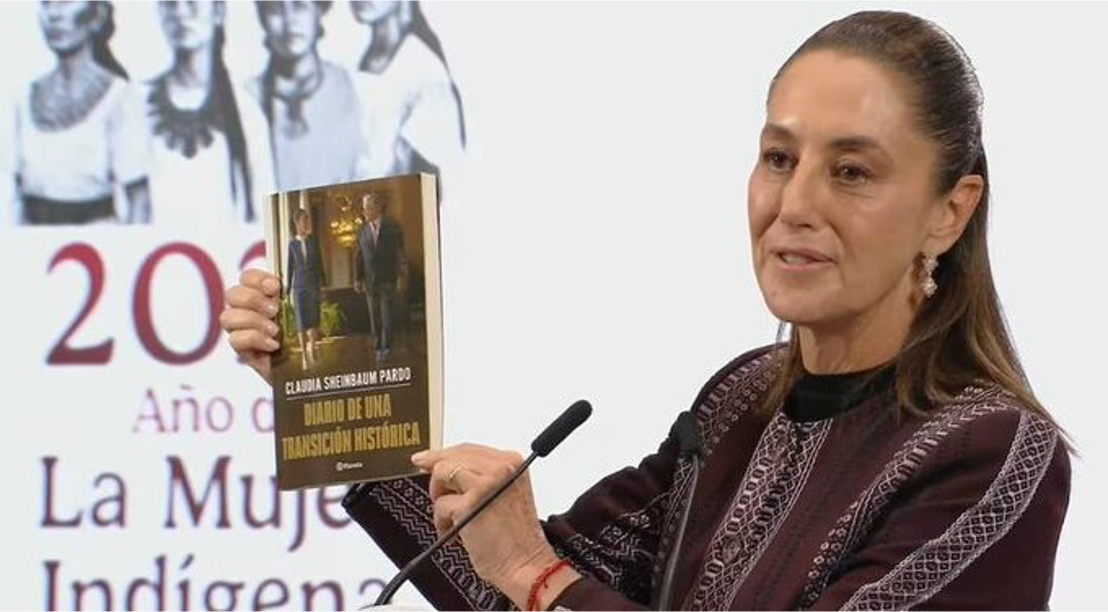

La entrega de la carta de naturalización a Rigoberta Menchú representa un acto significativo en el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer de México. En un país con una historia de lucha indígena profunda, la incorporación de Menchú como ciudadana mexicana es también un símbolo de compromiso con los derechos de los pueblos originarios.

Aunque Guatemala sigue siendo su país natal, México ha sido por décadas su segundo hogar y trinchera de lucha. Con esta naturalización, Menchú formaliza un vínculo que ya era de corazón: el de una vida compartida con las causas sociales, desde los Altos de Chiapas hasta las cumbres de la diplomacia internacional.

Deja una respuesta